“كم يخجلني يا مواطنيَّ،

الأحياءَ منكم والأموات،

أننا نمجّد أولئك الذين كبّلونا بالأصفاد”

أولغا بيرغوليتس

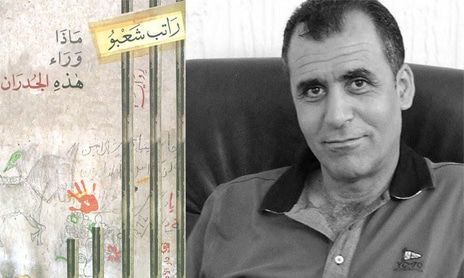

اسم الكتاب: ماذا وراء هذه الجدران (رواية)

المؤلف: راتب شعبو

الناشر: دار الآداب

مكان النشر: بيروت

تاريخ النشر: كانون الثاني/ يناير 2015

عدد الصفحات: 400 صفحة

قياس الصفحة: 24/17 سم

الرقم الدولي (ISBN): 9789953894744

فاتحة

تؤكد سردية راتب شعبو “ماذا وراء هذه الجدران” مع أخواتها من سرديات السوريين، أن هناك أسبابًا، بعدد السوريين -لو استثنينا العصابة الحاكمة وطفيلياتها التي تعتاش على المستضعفين- لأن يثور السوريون، وأسبابًا للكتابة عن المعتقلات السورية بعدد المعتقلين الذين كانوا بالآلاف في عهد الأسد الأب وباتوا بمئات الآلاف في عهد الوارث الذي أبدع في تحديث مسيرة القمع وتطويرها.

ولما كانت الاستجابة للتعذيب والتجويع والإهانة والإذلال وأصناف القهر الأخرى مسألة فردية، ذلك أن لكلّ إنسان عتبة تحمّل جسدي ونفسي محددة، مهما بلغت درجة إعداده عقائديًا، فإن لكل سردية عن المعتقلات فرادتها، على الرغم من المشترك العام بين النصوص وتجارب أصحابها السجنية.

ومن ثمّ، فمهما كثُرَت النصوص الأدبية عن المعتقلات والسجون وتعدّدت، فهي لن تستنفذ إمكان التأثير في أشد المواضع إيلامًا، إنسانيًا وأخلاقيًا. وكما أنّ معارضة الأنظمة الاستبدادية فعلٌ في السياسة فهي فعلٌ في الأخلاق، بل هي فعلٌ في الأخلاق أولًا.

ومع ذلك، فلعلّ أهمية ما يسمى بـ “أدب السجون” لا تتأتى من توثيق عذابات البشر بالحبر وحسب، والحبر أبقى من الدم، ومن قدرته على ملامسة مواضع الوجع التي تجعل الإنسان يأسف ويخجل ويغضب ويشتم ويبكي وينتفض، إنما من قدرته أيضًا على جعل مَن يفكر يتأمل معنى أن يكون هو أو أحد أفراد عائلته أو محيطه القريب جزءًا فاعلًا في آلة القمع.

ومع أن الرهان على فاعلية أدب السجون في استنهاض الناس يبدو ساذجًا، ذلك أن بين فهم المعاناة وتمثلها ومشاركتها واتخاذ موقف منها مسافات قصيّة، فقد تكون هنا بالذات واحدة من وظائف الأدب، وخاصةً في زمن الشدة، حيث وجود الإنسان، بما هو مقولة حرية، على المحك. فالإنسان يكون حرًا أو لا يكون. ومعلوم أنه لا يكون حرًا لمجرد وجوده خارج السجن، ولا حيًا، بما هو إنسان -أي في اختلافه عن الحيوان- لمجرد أنه يؤدي وظائف العضوية الحية. فما أكثر الجثث التي نراها تتجمل بموتنا كل يوم، وتصول وتجول حول جثث “ما وراء هذه الجدران” غير الهامدة التي تفقأ عيون جلاديها بالحبر.

رواية غير نضالية

هذه رواية “غير نضالية” عن السجن. ضحك راتب في رسالته لي حين طلبتُ منه نسخةً من “ماذا وراء هذه الجدران”. وأدركتُ مع القراءة ألّا بطولات ولا شعارات سياسية، ولا فضل لمعتقل على (حرّ)، وفيها من الأمثلة ما يكفي لتأكيد أنه لا يعني أن يكون الشخص ديمقراطيًا لمجرد أنه يعارض نظامًا استبداديًا تعسفيًا، أو يكون عادلًا لمجرد أنه يواجه نظامًا ظالمًا.

قدّم راتب شعبو، في سرديته عن “سيرة السجون السورية” ومضات لشخصيات واقعية عاش معها وعاشها في جوف الغول، أو الغولة التي تحدثت عنها حسيبة عبد الرحمن في “الشرنقة”، ومثلها المولوخ الذي تحدث عنه فارلام شالاموف في سجون ستالين، وكتب في “فيشيرا” عن أهمية ألا يفقد الإنسان إنسانيته في الأحوال الوحشية.

الإنسان الحقيقي يعيش الآخرون فيه، وفي لحظات التماهي الإنساني لا يعرف أين ينتهي وأين يبدؤون، كما العكس. ولكن، كم يصعب تحقق ذلك، تحت تهديد الموت تعذيبًا وجوعًا وبردًا.

إنما يبقى ممكنًا، وربما واجبًا، لدحر الوحشية، الرهان على خلايا من الإنسانية تبقى حيةً في الإنسان حتى في أقسى الأوضاع، أعني خلايا الشرف الإنساني. وهو رهان تمسّك به، قبل راتب شعبو، بحكم الأسبقية الزمنية، فارلام شالاموف ورفاقه في المعتقلات الستالينية، حيث كان يبحث عن خلايا حية حتى في رفاة المعتقلين الأموات، ليعيد زرعها، أدبيًا، مستبشرًا خيرًا في أن أصحابها لم يخونوا ولم يغدروا ولم يتسافلوا ولم يسرقوا خبز الآخرين، في مواجهة جوع ينهش الأحشاء. وكأن الطبيب شعبو يمضي في سرديته في طريقٍ موازٍ.

فأن تخجل حين ينتابك -ولو بشكل خاطف- شعور بالفرح لأن شخصًا آخر، سجينًا مثلك وقع عليه فعل التعذيب وليس أنت، يعني أنهم لم يستطيعوا تحويلك إلى وحشٍ في السجن. وفي ذلك بطولة. بطولة في ألا تتعامى عن عذابات الآخرين، وألا تفقد شخصيتك وتتحول إلى كتلة (حية) تديرها غريزة البقاء. فمَنْ سوى الأدب يمكن أن يعبّر عن المعاناة؟ إذ لا يستطيع الرسام أن يرسم الموت، إنما أن يرسم شيئًا ميتًا أو شخصًا ميتًا، كما لا يستطيع رسم الجوع أو البرد أو الخوف، إنما أن يرسم شخصًا جائعًا خائفًا، بينما يستطيع الأديب أن يقدم لك المعاناة وليس صورتها.

أجل، البقاء شيء مهم، ذلك أن الحياة بحد ذاتها قيمة عظمى، ولكن البقاء معنويًا، بقاء الشخصية، بقاء ما يمكن من الكرامة وإن صامتةً، وعدم التحول إلى كائن نذل وضيع، يعيش على آلام الآخرين، وليس البقاء بيولوجيًا فقط. هنا البطولة، وهي بطولة يرصدها راتب شعبو بلمحات من حياته وحياة من كان معه في ذلك الجحيم.

ومع ذلك، ففي الخطوط العريضة، لو كان نص راتب تخييليًا لصحّ فيه قول إن شخصياته تخلو من أبطال وبطولات، عدا بطولة أن تتمكن من البقاء في قيد الحياة وقيد الفكاهة أحيانًا، وهذه ميزة له؛ بل وقيد الابتسامة، وهذه ميزة تشريحية ربما لشعبو، أو سمة فاجأه السجان بها، حين خاطبه: “انشالله بتضل هالابتسامة على وشّك”. فكتب: “لم أكن أعلم أنّ على وجهي ابتسامة”. ولم تكن لدى رفاق شعبو أسباب لانفراج الأسارير أكثر مما لديه، وهي في كلتا الحالتين صفر. ففي أثناء الاستعداد لترحيلهم من سجن عدرا إلى سجن تدمر، “كان الشرطي ينهرهم قائلًا: “لسا قادرين تبتسموا، ابتسموا لما تصيروا هناك”. وما أشبه حالهم بحال ذلك المعتقل الذي تحدث شالاموف عن ابتسامة علت وجهه حين علم بالنقل من السجن إلى معسكر للأشغال الشاقة، فرأى ميزةً في العمل في الهواء الطلق وتحت سماء مفتوحة. ولم يكن يعلم أي هواء طلق هناك وأي سماء، خلاف السجناء السوريين الذين يعرفون، وجعًا عن وجع، وموتًا عن موت، ماذا كان يعني سجن تدمر. ويبقى التحدي في ألا تفقد شخصيتك أو عقلك. وفي “ماذا وراء هذه الجدران”، مثال عمن فقد عقله.

***

بمهارة، جعل شعبو صور شخصيات “ماذا وراء هذه الجدران” تفترش أرضيات بيوتنا، فنحاول ألا نتعثر بها وبسؤالها المر لنا: “لماذا تركتم الوحش يلوكنا؟”، وهي تدري أن كثيرين منّا يقولون في أنفسهم، لتسويغ عجزهم: “كنتم تعرفون أنه وحش فلماذا قاومتموه؟”. وهنا تبدو الخشية التي عبّر عنها إبراهيم صموئيل صاحب “رائحة الخطو الثقيل” لمحاوره أحمد فؤاد في محلها: “لأدب السجون حساسية بالغة، إذ من الممكن أن يؤدي إلى تخويف القارئ وبثّ الهلع فيه من تجربة السجن، ولكن، في الآن نفسه، لا بد من تعرية وفضح قسوته (أي السجن) وآلامه وكوابيسه الواقعة على السجناء”، مدركًا -وهو الخارج من تجربة السجون السورية- أنه يمكن أن يفقد الجميع داخل السجون أو خارجها شخصيته، ومن ثم إرادته، تحت ضغط الخوف.

***

صوّر راتب شعبو بحس فني مرهف، وصنعة كتابية متقنة عالمًا تتكشف فيه الطبيعة البشرية بأسوأ صورها تقريبًا؛ وأقول “تقريبًا” لأن نصه يحاول أن يحمي حواسنا من الأسوأ والأفظع الذي قدمه لنا سوريون آخرون في سردياتهم عن سجون الأسد الأب، مثل رواية “القوقعة” شديدة القسوة لـ مصطفى خليفة. علمًا أن واقع “سجن تدمر” الذي قدم شعبو صورًا عن التعذيب الجسدي والنفسي فيه، وعرضَ عن معبد الحسون في سرديته “قبل حلول الظلام” صورًا لا تقل إيلامًا عما كتبه خليفة عنه، يحتمل “قوقعات” كثيرة. ففي حكاية تعذيب وقتل كل إنسان رواية. ومن المخجل هنا التمييز بين أن تكون الضحية إسلامية أو يسارية، متدينة أو علمانية، من أقلية أو أكثرية، من طائفة أو أخرى. وقد يكون مهمًا التوقف هنا عند رفض شعبو هذه المفاضلات، سواء في حديثه عن تغير موقف الرقيب أبو المية (نسبة إلى 100 جلدة ساط بها سجين)، أو الرقيب أبو كريم (نسبة إلى تكرّمه بتسليم الخبز باليد بدلًا من رميه على الأرض ليلتقطه السجين)، حين عرفا أن راتب ورفاقه شيوعيون وليسوا إسلاميين. وتأكيده، من دون مواربة، على لهجة القمع في سجن تدمر، لهجة بيئته: “كانت اللهجة الريفية العلوية مسيطرةً.. تلك هي لهجة القمع في سجن تدمر”: كتب شعبو.

ليس من كبائرنا

لعل من أهم وظائف أدب السجون جعل السجن السياسي -ناهيكم عن معتقلات الرأي- من حيث المبدأ غير ممكن، وجعل التعذيب الجسدي والنفسي غير ممكن، بل عدّه من الكبائر، كما يدعو لؤي حسين في سرديته “الفقد”، صارخًا: “التعذيب ليس من كبائرنا!”، ومنه الإذلال والتجويع والحرمان من النوم والحركة والتفكير، ناهيكم عن القتل.

عن صرخات المعتقل تحت التعذيب، كتب شعبو: “كأنها رجاء الروح الأخير، كأنها تتوجه إلى العقل المقرِّر برسائل استغاثة قصوى كي يفعل كل ما يمكن أن ينجي”. وأضاف: “بعد حفلات التعذيب يستقيل الوعي، يرمي عن كاهله دفعةً واحدةً الأحمال التي أثقلت عليه في البضع ساعات السابقة كلها، ويترك المادة للمادة، يترك الجسم يرمم نفسه وفق قوانينه المستنبطة”.

وبشكل لافت، يتوقف شعبو عند عمق الأذية التي تحصل حين يجري التعذيب على يد نساء، وكأنما يذكرنا بحفلات التعذيب الأميركية في سجن أبو غريب العراقي التي ارتقت بسيدة الوحشية لأن تكلَّف برئاسة الاستخبارات الأميركية. فمما جاء في “ماذا وراء هذه الجدران”: “الأنوثة تشكل نوعًا من العمق الاستراتيجي للنفس، يمكنها أن تنكفئ إليه في ساعات الشدة، حين يطغى الظلم وتسيطر القسوة. الأنثى هي الحليف الأول لضحايا العنف والقوة كلهم. في السجن كما في الشدات الأخرى تجد تعاطف النساء أكثر صدقًا. يقينًا إنه من الأقسى على النفس أن تتلقى التعذيب على يد نساء”.

ويذكر شعبو مسألة بالغة الخطورة: أن “حفلات التعذيب في سجن حلب كانت تتم على صوت فيروز”، ويتساءل باندهاش: “أليست فكرة شريرة بالمقاييس كلها؟ هل هناك أذىً أكبر؟ كيف يمكن لمن يُجلد ويُعذب على صوت فيروز أن يمحي من ذهنه لاحقًا هذا الترابط؟ ألا يحرم بذلك من الاستمتاع بجمال هذا الصوت؟ ينتهي التعذيب وتندمل الجروح ويرمَّم الجلد، ولكن هذا الأذى لا ينتهي”. وفي الصميم نفسه، يقول إبراهيم صموئيل في الحوار المشار إليه أعلاه: “إذا كانت آلام الجسد مما يندمل ويترمم مع الزمن، فإن ما يمكث في الروح حكاية أخرى”.

ولعله لا يحتاج إلى تعليق ما ساقه راتب شعبو عن القصدية في إنزال أشد الأذى، من خلال الربط بين نشوة الروح وكسر هذه الروح في لحظة النشوة، بين الجمال والوحشية، منتقلًا من مثال التعذيب على صوت فيروز، إلى طفولته البعيدة: “أذكر أنني بقيتُ سنوات طويلة في طفولتي لا أستطيع أن أضع في فمي حبة زيتون لمجرد أنهم نقلوا أختي المتوفاة إلى قبرها بنقالة ذات لون أخضر يشبه لون حب الزيتون المكبوس”. أضاف شعبو منبّهًا إلى خطورة ما يفعله مهندسو التعذيب: “هذه منطقة شديدة الحساسية في الذهن البشري، يجب حظر التعدي عليها. فيها يكمن الشعور بالجمال والقبح، وفيها تنمو مشاعر الاستمتاع العليا. فيها تكمن البرمجة الفريدة الخاصة بكل شخص، والتي يجب أن يكون التعدي عليها جريمة كبرى”.

***

المسؤولية عن المعتقل، وقبول فكرة الاعتقال على رأي أو فكر أو انتماء سياسي من حيث المبدأ، مسؤولية الجميع. فمقابل كل سجين هناك سجّان، ومقابل كل مجلود هناك جلاد، ومقابل كل روح حرة هناك أرواح خانعة. ومقابل كل من يستخدم أدوات التعذيب هناك من ينتجها، وعلى مبدأ “ما اغتنى غني إلّا بفقر فقير”، يمكن القول: “ما اعتُقل حرٌّ إلا بعبودية عبد”.

لولا الحرية لما تحول الكائن البشري إلى إنسان، فالإنسان الحر وحده إنسان، وبانتزاع الحرية منه يرتد إلى أصله (الحيواني)، وآلية نزع الحرية تفعل فعلها في مَن يمارسها أيضًا، فهو بدوره يتحول إلى وحش (حيوان). عبر التخويف والتعذيب. هنا، تشتغل آلية إرجاع الإنسان إلى حيوانيته.

وعلى غرار فارلام شالاموف الخارج من جحيم معتقلات ستالين، يكتشف شعبو الخارج من جحيم معتقلات الأسد، أن الانسان أكثر قدرةً على التكيف وتحمّل التعذيب بأشد أشكاله قسوة من الحيوان.

ولكن مديح التكيّف مشكلة بحد ذاتها، فبالتكيف يفقد الإنسان شخصيته وكرامته. وكما ذكّرنا شالاموف بتفوق البشر على الخيول في تحمّل الأشغال الشاقة والبرد والجوع، والبقاء، على الرغم من ذلك، في قيد الحياة؛ وقدّم صورةً عمن تمكّن من البقاء إنسانًا على الرغم من الأحوال كلها التي تدعو إلى الوحشية. فعل شعبو الشيء عينه، بيد رحيمة تقود إلى الأسف والغضب أكثر مما تقود إلى الحقد. وهذه ميزة أخرى لـ”ماذا وراء هذه الجدران”.

ومن جديد أرجع إلى منجز شعبو السردي، فأجد تشابهًا مع قصص شالاموف الكاليمية. فمع أننا عند شالاموف أمام قصص قصيرة، إلا أن بالإمكان استبدال اسم كاتبها بأسماء أبطالها جميعًا لتغدو رواية كاليمية، بدلًا من “قصص كاليمية”، بطلها شالاموف نفسه، في تنقله من فرع التحقيق إلى سجن بوتيرسكي في موسكو، ثم نقله ضمن بضاعة حية إلى معسكرات الأشغال الشاقة، حيث يُعدم من يعجز عن إنجاز معدل العمل المطلوب منه (تخيلوا فظاعة أن يعدم إنسان لأنه أضعف من أن ينجز العمل الشاق المفروض عليه)؛ وعذابات الطريق وصلاحيات الحراس والسجانين بفعل أي شيء، بما في ذلك اختطاف أي شخص في الطريق وزجه في عربة السجناء إذا خُيّل إليهم نقصٌ في العدد -على ذلك تقوم قصة شالاموف “بيردي أونجي”- والترقب والرعب الذي تبعثه في النفس سمعة معسكرات الاعتقال بحد ذاتها، ثم ماغادان المرعبة ومعتقلات الكاليما.

بصورة مشابهة، نُقل شعبو، ضمن بضاعة حية، من سجن أسدي إلى آخر وصولًا إلى تدمر، وكتب: “في المحن تستنفر الحواس الداخلية النائمة، ولكنها للأسف لا تفيد صاحبها في شيء سوى أنها تشعره بهول ما ينتظره. فما ينتظر العضوية أمر خطِر لا يُستثنى منه الموت. في لحظةٍ يتحول المرء إلى عضوية تحكمها قوانين البقاء. استفاقة الحواس الداخلية النائمة وتضافر الحواس هي استفاقة الجانب الغريزي الحيواني الجامع يشق قشرة الثقافة ليظهر على السطح منبثقًا من عمقٍ منسيٍ في التاريخ”.

وفيما تماسك شالاموف على أمل الحياة بعد ستالين، وكتب “كل من يبقى حيًا إلى ما بعد ستالين سوف يعيش”، لم يكتب شعبو عن مثل هذا الضوء في نهاية النفق. وكان حدسه في محله.

***

التربية على الحرية، وقيمة الاختلاف، مقابل التربية على الخوف والتماثل، وظيفة المؤسسات التربوية والتعليمية، أو هكذا ينبغي لها أن تكون، إذا كانت تهدف إلى (إنتاج) إنسان مبدع قوي.

العمل ضد الانتماء القطيعي، ومديح الاختلاف، ملمح واضح في ما كتب راتب شعبو، ولعلك قد تجد من يلومه على ذلك من أتباع العقائد السياسية الجامدة التي ترقى في عقول أصحابها إلى حد المقدس وعبادته. (ال تعريف) الجماعة، تلغي الفروق. وفي إلغاء الفروق مفتاح التعسف. الوقوف على الفروق، مسألة بالغة الأهمية، بين البشر بوصفهم شخصيات متحققة، وليس أفرادًا في قطيع، مسألة يمكن ملاحظتها في عالم الحرية، فهل يمكن ذلك في السجون والمعتقلات؟

جثث ليست هامدة

من الملفت، والباعث على التفاؤل، أن خلاصة راتب شعبو الفاجعة، عن جثث غير هامدة تخرج من السجون السورية، يدحضها نصه “ما وراء هذه الجدران” العامر بالحياة، على الرغم من رسمه وحشية السجن وفظاعة فكرة أن يقبل السوريون بسجن أبنائهم، ويسكتوا عن ذلك، بل أن يمارس المدججون من السوريين بسلطة الإهانة والتعذيب والقتل وحشيتهم وأصناف شذوذهم، ضد سوريين آخرين مكبلين، مسلوبي الحقوق، من دون أي أفق منظور لمحاسبتهم، ذلك أن الأشرار يدعمون بعضهم بعضًا ويتكافلون مقابل تشتت الضحايا وتشرذمهم، بل وتشتت من يؤمنون بالخير والسلام عمومًا، مقابل من يعتنقون الشر ويقدسون رجاله وأدواته.

بالطبع، لم يسكت السوريون، والأصح القول “كثيرٌ، بل كثيرٌ جدًا من السوريين” لم يسكتوا على سجن أبنائهم وتعذيبهم وقتلهم، بل خرجوا، وما زالوا يخرجون منذ 2011، معلنين رفضهم العظيم، فأُشبعوا وما زالوا يُشبعون موتًا.

وهكذا، فـ “ماذا وراء هذه الجدران”، تقود قارئها، ممسكةً بضميره، عبر مسالك سجون الأسد التي حُشر فيها السوريون وما زالوا يُحشرون، لتوكّد له أن الحياة ممكنةٌ على الرغم من كل شيء. ولكن، أي حياة؟

كتب شعبو في سرديته إن من يخرج من السجون السورية ليس الشخص الذي زُجَّ به فيها، إنما “جثته غير الهامدة” هي التي تخرج، طارحًا أمام المجتمع تحديًا كبيرًا: كيف يعيد جثث أبنائه إلى الحياة، بكل ما تعنيه الحياة من قدرة على الخلق والتجديد، بل وتمكينها من التعبير أخلاقيًا، وربما الأصح معنويًا، عن نفسها. أقول “أخلاقيًا”، لأن الحديث يدور عن حياة البشر، وليس الحيوانات والنباتات، وهو تحدٍّ واجهه شعبو، على المستوى الفردي، شخصيًا وأدبيًا، بنجاح. أما السؤال الأكبر فكيف يفعل ذلك مجتمع هو نفسه مسجون، ويراد له أن يكون “جثة”؟ وهو نفسه المجتمع الذي استغاثت به أم راتب شعبو: “يا الله ما في حدا يساعدو؛ يا الله شو هالظلم!”

كتب شعبو في سرديته: “إن كان ثمة هزيمة فهي هزيمةٌ لمجتمعٍ عجز عن حماية أبنائه، بقدر ما هي هزيمة لهؤلاء الأبناء أو أكثر[…..] هزيمة أيضًا للفكر السياسي الذي أباح لنفسه استخدام هذا الهلاك كله ضد معارضيه”.

وأضاف: “يكاد أحدهم (من الناس) أن يسألك ألستَ نادماً، كما لو أنك اقترفت جرمًا. ولكن ليس لك أن تهجو الناس. لو خرجت منتصرًا لتحولت ربما إلى جلادهم”. وبحسبي، ففي هذا الاستدراك ميزة عظيمة لـ راتب شعبو لا يجوز تفويتها، وهو ما يُلاحظ في نصه بوضوحٍ، على مثال رفيقٍ له في السجن، كتب عنه: “في بداية تعرفي على حبيب بدا لي صورة جلية عن المناضل الرخو، وكان لابتعاد رفاقي عني ورفاقه عنه (جماعة حزب العمل) تأثير إضافي منفر. على أني كنت أجد لديه ما يشدني، إذ كانت مواقفه وتصريحاته النافرة وغير النمطية. أي ما كان يُبعد رفاقنا عنه ويجعلهم يستعلون عليه ويضعونه في خانة غير مرغوبة. مثلًا في إحدى المرات عبّر حبيب ببراءة عن سعادته لأن حزب العمل لم يتمكن من الوصول إلى السلطة لأنه، برأيه، كان سيقتل أضعاف ما قتل حافظ الأسد من الشعب السوري في حماه. فانصعق الرفيق أمام هذا القول الغريب في جرأته، وشُلَّ لسانه عن الرد فاستعاض عنه ببصقة مباشرة في الوجه أتبعها بحركة سريعة كانت نتيجتها أن ارتطم شحاطه بوجه حبيب الذي فوجئ بقوة الرد وسرعته، وفوجئ أكثر برغبة الرفيق في مواصلة هجومه مع بدء تجمهر آخرين من رفاق وغير رفاق، فما كان من حبيب إلا أن انسحب قائلًا: لو استلم حزب العمل السلطة لكنتَ أنتَ أشنعَ من علي دوبا بمئة مرة”. والملفت، وما يستحق الثناء، تعاطف شعبو مع حبيب، تعاطفًا ليس إنسانيًا فحسب.

صفر حياة

قارن شعبو حال السجناء بحال الموتى، فجاء في نصه: “لو قيض للموتى أن يتحدثوا لبعضهم البعض عن أسباب وكيفيات وفياتهم، لتحدثوا مثل السجناء عن أسباب وكيفيات اعتقالهم”، وأضاف، في تعيينه الدقيق لإحدى أهم وظائف السجن: “السجون الخالية من السجناء لا تقل غرابةً عن المقابر الخالية من الموتى”. وفي غير مكان من سرديته: “أجهزة الأمن تعتمد سياسة الأرض المحروقة، حيث كل شبهة تساوي جريمة، وحيث المراتب الدنيا ترضي المراتب العليا بوهم تحقيق إنجازات أمنية، على حساب أبرياء”. فكأنه يردد مع مالك داغستاني، السجين الفلسطيني السوري، وكلّ سوريٍ منزوع الحرية فلسطينيٌ (خلاصة رواية هاني الراهب “بلد واحد هو العالم”)، ما قاله في مقابلة إذاعية (في 2017): “تعلمت كم هي رخيصة حياة المواطن السوري في فروع الأمن. فالضرب فيها مميت والمصادفة هي من تبقيك حيًا”. وكما يقول شعبو: حتى إن بقيتَ حيًا تخرج “جثة غير هامدة”.

ولا فضل لسجون الأسد السورية على معتقلات ستالين الروسية التي قال فيها شالاموف “معسكر الاعتقال مدرسة مضادة للحياة بالكامل. لن يأخذ أحد أي شيء مفيد وضروري من هناك، لا السجين نفسه ولا رئيسه ولا حرّاسه، ولا الرؤساء ولا المرؤوسون. كل دقيقة من حياة المعتقل دقيقة مسمومة. أشياء كثيرة لا ينبغي للإنسان أن يعرفها، ويجب ألا يراها، وإن رآها فمن الأفضل له أن يموت”. أو بتعبير لؤي حسين الحياة هناك، “صفر حياة”.

غثيان “الوطنية”

مفهومٌ أن السجن لا يقوم بذاته ولا من أجل ذاته. ولكن، إذا كان الفعل الجسدي يقع كله على السجين، فإنّ المستهدف بالفعل النفسي هو المجتمع. فالسجن لا يرمي، كما يقول فلاديمير بوكوفسكي، المشاكس للنظام السوفييتي ونزيل سجون بريجنيف، ولا أقول المدافع عن حقوق الإنسان كما يُعرف (فبحسبي، موقفه من الحرب على العراق ومما يفعله الصهاينة بالفلسطينيين ينزع هذه الصفة عنه)؛ يقول في كتابه “وتعود الريح- يوميات رحالة روسي”: “السجن لا يرمي فقط إلى تخويف المعتقلين، إنما وأولئك الذين ما زالوا في الخارج، أي تخويف المجتمع. ومن ثمّ كلما أرعب المجتمع نفسه أكثر، عُذّب المعتقلَ أكثر”.

ومع أن شعبو يعرف جيدًا ما فعلته السجون السورية بنزلائها، تراه يردد، أشبه بمن لا يريد تصديق الواقع، يردد بصيغ مختلفة، الإجابة عن السؤال الذي طرحته حسيبة عبد الرحمن في سرديتها “الشرنقة”: “ما الذي تغيّر بالأولاد يا أمي بعد أن أمضوا زمنًا في جوف الغولة، وبعد أن مصّت دماءهم؟! ما الذي تغّير يا أمي؟”.

ولعل من الممكن اليوم طرح تتمة سؤال عبد الرحمن: “ما الذي تغير فيكم يا أمي؟!”، على الرغم من صعوبة تخيل أن تقف أمٌّ مع الظلم ضد أولادها. لكن ذلك ما يحصل حين تكون الأم (رمزيًا) الوطن، وليس فقط كما يراه عبدة الطغاة. وهنا المعضلة!

يحضر سؤال بسيط، كثيرون يعانون صعوبة الإجابة عنه: هل تجوز حقًا المطابقة بين وطن الجلاد ووطن ضحاياه؟ فتكون وطنية السجان هي نفسها وطنية ضحيته، وما قيمة مفهوم الوطنية في هذه الحال؟ أم أن مقولة “وطنك حيث تصان كرامتك” لا قيمة لها؟! لعل ما جاء في تعبير نيكولاي غوغول في خاتمة روايته “الأنفس الميتة”، معبّرًا عن شعوره بالغثيان من سماعه الحديث عن الوطنية، يأتي في محله هنا. ناهيكم عن وطنية الحاكمين بالفساد والظلم وأبواقهم.

فهل حقًا لا شيء يتغير في وطن يسجن أولاده؟ ويبقى صالحًا لأن يكون وطنًا في جميع الأحوال، أم يصح فيه قول آخر؟ كما تصح تسمية أخرى غير “مواطن” في إنسان يفقد حريته وتُسحق إرادته، فلا يصلح أن يكون مواطنًا، ولا جنديًا مدافعًا عن حدود الوطن! وأنا على يقين من أن أحدًا لا يدافع عن الحرية إلا الحر، ولا عن الكرامة إلا شخص مُصانة كرامته، وأن الخانع لا يصلح لأن يكون أكثر من أداة غبية.

وإذا كان يؤخذ على الكتّاب الأحرار أنهم “ينشرون الغسيل (الوطني) الوسخ”، فليس الصمت ما يخدم الحياة، وأعني الحياة بما هي نقيض ذلك الشيء القائم في السجن، والذي يجهد أدباء المعتقلات في توصيفه ويتفقون، على الرغم من اختلاف تجاربهم ومشاربهم، على أن البقاء في قيد “الحياة” في السجن، ليس حياةً في جميع الأحوال.

“لا أحد منسيٌ، لا شيء منسيٌ”: أولغا بيرغوليتس

كتب الشاعر الروسي أناتولي جيغولين، الذي تثير بقاء شاعريته حية بل متوهجة الدهشة والإعجاب، على الرغم من معاناته جحيم معتقلات الكاليما الستالينية، ولا تُلاحَظ المأسوية في شاعريته كما تلاحظ في شاعرية السوري إبراهيم صموئيل التي يتنسمها القارئ في قصصه، كتب جيغولين في إحدى قصائده: “تخفق بأجنحتها الطواحين/ عبر أعوام المرارات/ تطحن كل المآسي/ إلى أبد الآبدين”.

أجل، الزمن يطحن المرارات، ولكنه يعجز عن إخراجها من الذاكرة، وحسنًا يفعل. فليس النسيان هو ما يمكن أن يمتدح عليه فعل الزمن، إنما إمكان معالجة التجربة واستعادتها واستخلاص العبر منها بعقل بارد، وقلب دافئ، مع بقاء المرارات.

ومن أجل ألا ننسى، ولا يعمينا الحقد في آن، عن رؤية جوهر الظلم، كتب راتب شعبو في “ماذا وراء هذه الجدران”، وكتب رفاقه في المحنة عما فعلته بهم آلة الظالمين.

من أجل ذلك، كتب مالك داغستاني في “دوار الحرية” داعيًا إلى “إشهار الذاكرة أمام الشمس خوفًا من رطوبة الوقت ورداءة رائحة الجمجمة. أو أي شيء آخر من هذا القبيل المحتدم”؛ وكتب لؤي حسين، في “الفقد”: أن “دفن إحساس السجن، عكس مألوف الدفن؛ يتطلب نبش قبور الذاكرة ونصب الجثة في مواجهة العين وتحت الأنف”، بعد أن اكتشف “أنّ كل السنين التي أمضاها سجينًا هي صفر يوم في الحياة”.

ولكن، من يحسب قيمة حيوات الناس في دوائر الحكام الظالمين وأتباعهم الغانمين؟! وما قيمة حياة (العدو) من حيث المبدأ؟!

كأني أسمع اعتراض الشاعرة الروسية أولغا بيرغوليتس: “بل عدونا إنسان مثلنا”. فهي التي قالت عن الأعداء: “إنهم بشر مثلي”. ووصفت معاناتها لشعورها بأن عدوها، وهو عدو وطنها، إنسان مثلها، فقالت: “إنها فكرة أصابتني في الصميم”.

وعلى بساطتها، فإن فكرة بيرغوليتس شجاعة جدًا، ذلك أن الأنظمة الاستبدادية والأحزاب التي تنشأ وتعمل في ظلماتها، تربي أتباعها على أن العدو، كائن بلا مشاعر وبلا أخلاق، بل هو أقرب إلى الشيء. وما أسهل أن يُحوَّل الإنسان إلى عدو لنزع الإنسانية عنه. ولا يقتصر ذلك، للأسف، على ثقافتنا وحدها. فالعدو يُصنع من أجل أن تنسب إليه الشرور كلها، كما يربون الطفل على حشر دمية في زاوية وتأنيبها وربما ضربها لأنها هي التي تسببت بسقوطه، أو بجعله يدلق كأس الحليب أو يقع في مشكلة ما، هنا وهناك.

لقد خطر ببالي ذات يوم إحصاء إجمالي سنوات العمر التي أمضاها أصدقاء ومعارف وأقارب لي في سجون الأسد الأب، فوصلت إلى قرابة ثلاثمئة عام. ثلاثمئة عام “صفر حياة”. ولنحسب كم سنة قهر لكل سجين، في عائلته وأهله ورفاقه: صفر حياة. من أجل ألّا يكون هناك صفر حياة، خُلق الحبر والورق وقبلهما اللسان، وثمة من سيقول خُلق القلب، كأضعف الإيمان. هؤلاء جميعا أعداء من؟

***

وهكذا، إضافةً إلى البعد الاجتماعي لأدب السجون، هناك بعد أخلاقي، يتمثل في ضرورة نشر معاناة البشر في ضوء الشمس، إخراجها من الظلمات، بل نبش “جثث –شعبو– غير الهامدة”، كي لا تهمد! بما يشبه غصن الشربين الصغير الذي كتب فارلام شالاموف عن رمزية إرساله من إنسان معتقل في كاليما الستالينية، في طرد بريدي إلى أهله في موسكو، في قصة “انبعاث الشربين” من أجل أن يتنفس ويعيش ويُذكّر بالمعتقلين الذين يعانون الموت بردًا وجوعًا وتعذيبًا وإجهادًا وقهرًا وإذلالًا، حيث لا أحد يحاسب أحدًا على قتل أي منهم. وتنفس غصن الشربين وعاش، فيما بقي السجناء ليموتوا وتتكوّم جثثهم على تخوم معتقلات الطاغية. تُكوّم بالمعنى الحرفي وليس الرمزي.

وكما كتب رفاق شعبو عن معاناتهم في سجون الأسد، بل في أفظع السجون- تدمر، الذي كان يجب أن يبقى شاهدًا على الإجرام، فدمرته كائنات همجية. كتب رفيق شالاموف في المحنة والحبر، غافريل كوليسنيكوف، بعد أن لفظته طاحونة الموت هو الآخر، إلى ما يشبه الحياة، كتب عن هول أن ترى جثث رفاقك ولا تبالي، فقال: “على ما يبدو، عشنا في عالم خيالي غريب، يتلاشى فيه الشعور بالشفقة والتعاطف وتتجذر اللامبالاة بالموت، وتنشأ لامبالاة كاملة لرؤية جثث الموتى”، وليس أي موتى، إنما رفاقك، ويمكن قول أخوتك في المحنة.

الحياة ممكنة هناك أيضًا

في تضاد مع مفهوم الحياة الغائب في السجون السورية، كما وصف أحشاءها ضحاياها، وليس أولهم ولا آخرهم راتب شعبو، يثير الدهشة ما كتبه الشاعر أناتولي جيغولين، سابق الذكر (والذي حُولت الكثير من قصائده إلى أغنيات)، وهو الذي أمضى في معتقلات الموت بكاليما خمس سنوات، عن أن العيش في (الكاليما) ممكن لمجرد أنها أرض روسية. فبعد أن كتب “ها أنت تعودين يا عصفورة الذاكرة/ إلى أعوامي البعيدة تلك/ لا أحد يخلّصني من تلك السنين/ لا أحد يستطيع”، انتهى في قصيدة أخرى، إلى القول: “ومع ذلك يمكن العيش هناك/ الأرض روسية هناك”.

بالطبع كان جيغولين يدرك أن معسكر الاعتقال لا يصلح مكانًا للحياة. ولا أظنه كان غافلًا عن ذلك، ولا أراد القول إن العيش في المعتقلات ينتمي إلى فئة الحياة. إنما ربما كان يدعو إلى التعالي على الآلام نحو وطن (أم) أكبر من السجون والمعتقلات، مهما كبرت واشتد الظلم فيها. فقد افتتح مجموعة شعرية صدرت سنة 1988 بعنوان “قصائد”، عن دار “أدب الأطفال”، ضمن سلسلة “مكتبة التلميذ الشعرية”، بقصيدة تقول “وطني، لن أنسى ولن أخفي/ آلامي وقلقي وجروحي”، وختمها بقول: “كل ما أعيشه وأتنفسه/ أعرفه وربما لا أعرفه/ أضعه أمانة بين يديك/ لك وحدك أرويه”.

ومع ذلك، فالوطن الذي خاطبه أناتولي جيغولين كان قد دفن ستالين وبيريا. فأي وطن يمكن أن يناجي راتب شعبو ورفاقه ممن عانوا ويلات السجون السورية، هل الوطن الذي ما زالت الوطنية فيه تتعين بقتل كل صاحب رأي حر، وتمجيد اللصوص والمخربين والقتلة والوطنيين الدجالين؟!

دعوة إلى البقاء (إنسانًا)

متعاليًا على آلامه الشخصية، متفهمًا طبيعة النظام الأمني وطبيعة عمل أجهزته، كتب راتب شعبو عن إحدى جلسات التحقيق والتعذيب التي تتكرر لأسباب مختلفة، وبلا أسباب سوى تدمير شخصية السجين: “تولى أحد عناصر الحرس الضرب، عنصر الحرس (هذا) هو من أوصلني إلى الزنزانة وأنا أعرج على قدميّ الداميتين والمتورمتين. أغلق باب الزنزانة وفاجأني بالقول: “يرحم أبوك لا تواخذني يا أخوي! أنا عبد مأمور لا بعرفك ولا إلي شي عندك. الله يلعن أبو هالشغلة”.

ولكن لم يكن ذلك في سجن تدمر، حيث، كما كتب شعبو: “الكراهية تجاه السجناء عنصر مميز وثابت، فأنت كائن مكروه من عناصر السجن، بكلّ درجاتهم، لو تُطلق أيديهم لشتمك وضربك وتشويهك وإعدامك؛ حتى تشعر أن ما يقوم به عناصر السجن هنا لا تمليه عليهم وظيفتهم بل مشاعرهم، ويجرحك ذلك في العمق وأنت في هذا الدرك السحيق من الضعف والعزلة”.

***

في تنقيبه عن الإنسان، يحفر راتب شعبو في مخيلة القارئ صورة عن عالم سجنه الواقعي، بدراية عالية بتعقيدات النفس البشرية وقدرات الكائن البشري العضوية على البقاء، متحيزًا بشكل واضح للإنسانية حتى في الوحش (الجلاد) الذي تعمل آلة القمع والتعذيب الرهيبة على نزع إنسانيته وتجريده من إرادته، داخل المعتقل وخارجه. وكأن مؤلف “ماذا وراء هذه الجدران” يذكّرنا بحاجتنا إلى أنسنة الوحش في نفوسنا بالتزامن مع أنسنته في الآخرين.

فها هو شعبو، يرثي لحال حارس السجن “أبو ربيع”، بعد أن يسلط الضوء على النزعة الإنسانية فيه، فيقول: “في فجر أحد الأيام، استيقظنا على صوت ارتطام مكتوم أعقبه صوت أنين وتوجّع عميق. كان صوت التوجع مؤثرًا إلى حد يدفع المرء إلى إغلاق أذنيه. في الصباح علمنا أن شرطيًا سقط في أثناء تبديل نوبة الحراسة عن السطح. وأن هذا الشرطي هو أبو ربيع. كان حزننا عليه كبيرًا”، “كان في فترة حراسته على السطح يرفع صوت الراديو الترانزيستور الذي يحمله ويدلّيه قليلًا بحيث يمكننا سماع شيء ما من شبابيك الجماعية الكائنة تحت السقف بقليل. وكان يجرؤ أحيانًا على الاقتراب من طاقة باب الجماعية ليعطينا شيئًا سبق أن طلبناه منه”، وكان “هذا الفعل يرفع الفاعل في نظر السجناء إلى مصاف عليا، مصاف رسولية ربما”؛ ثم يتحدث شعبو عن مواويل الشرطي سبع الشجية، وكثيرًا ما كنا نسمعه يقول بطيبة: “الله يرجعكم لأهاليكم، والله أنتو أودام، الله يفرجا عنكم”؛ ثم عن الشرطي نايف الذي “كان يقدم للسجين سيجارةً كاملةً من دون أن يستجرّ مذلة من أحد أو أن يتلذذ بكسر الأنفس”. وأكرر مع شعبو أن ذلك لم يكن في سجن تدمر بالطبع.

من سجن تدمر، يأتي شعبو بأمثلة على كسر الأنفس، تكسر القلوب، وبينها حارس يبصق على وجه سجين، ويأمره: “دير بالك تمسحا ولا! بكرا بدي شوفا على وشك ها!”. ثم، وربما لتخفيف الوطأة الأخلاقية عن رجال الشرطة العسكرية المساقون إلى الخدمة الإلزامية من حياتهم المدنية لممارسة التعذيب، يقول شعبو: “سمعنا أن أحد عناصر الشرطة كان قد رمى ظرفًا من الحبوب المسكنة “سيتامول” إلى أحد المهاجع تعاطفًا مع الحالة الصحية لأحد السجناء، ثم وشى أحد أفراد المهجع بالحادثة، فعوقب العنصر بأن جُلِدَ أمام المهجع نفسه حتى الموت. هكذا سمعنا وأجواء الرعب في سجن تدمر تتيح تصديق مثل ذلك”. ولكم أن تتخيلوا شناعة ووضاعة وفظاعة أن يعمل سجين مخبرًا عند سجانه، بل أن يعمل أي إنسان مخبرًا عند نظام قمعي! للأسف، هناك بشر يقبلون بهذا الدور المهين، ومنهم من يسعى إليه بنفسه، ويبذل حتى المال للتمتع بهذه الوظيفة القذرة. وهذا موضوع يحتاج إلى بحث منفصل.

وعن أولئك الذين يمارسون التعذيب من دون وازع، يتساءل شعبو: “هؤلاء مجندون سيعودون إلى حياتهم المدنية بعد انتهاء الخدمة. كيف يتقبل هؤلاء المدنيون كل هذا العنف الممارس ضد أبناء بلدهم، وربما أبناء مدنهم وحتى أحيائهم وقراهم؟ كيف يمكنهم تحمّل المشاركة في هذا التعذيب العبثي؟”.

مَن يصفع مَن؟

في موقف تجاه المحققين، ينمّ على تفهم وأسف، ويخلو من الحقد، كتب شعبو: “هدأ (المحقق) بعد ذلك (بعد أن صفعني بعنف) وكأنه يدخل في مشهد جديد، وقص عليّ كيف أنه نسي حاله مرةً وصفع ابنه، الطالب الجامعي، صفعةً رهيبةً حاسبًا أن ابنه موقوف. وقال إن ضغط العمل كبير ويجعل المرء عرضة للخلط”، وتابع شعبو: “استغربتُ كيف ينتقل هذا الرجل بهذه السرعة وهذه الجذرية، فيبوح لشخص انتهى توًا من صفعه بهذا العنف. في هذا المشهد البوحي الجديد كان يمكن أن أسأله، فسألته ألم يختلط الأمر عليك ذات مرة فتحسب الموقوف ابنك؟ غير أن سؤالي لم يرق له، فقال ′لا′ ناشفة!”.

حساسية راتب شعبو للصفع، بما فيه من إهانة -ولا يمكن انتظار غير ذلك من كاتب مرهف، بل من أي إنسان يعتد بكرامته- الصفع نفسه الذي كان يستدعي في زمن الفروسية مبارزةً نحو الموت أو استرداد الكرامة! تجعله يورد أمثلة أخرى، من بينها أن المساعد (أبو حسن) “صفع أحد السجناء (فـ) أوشك من عنف الصفعة أن يرتمي هو على الأرض قبل أن يرمي ما في يده”.

ومع ذلك عاد شعبو ليكتب عن هؤلاء السجّانين، كأنه يتحدث عن شريط سينمائي شاهدهم فيه، وليس عن حياة عاش فصول جحيمها: “وبعد أن ينتهي الدوام ويفرغ الفرع من ضباطه، كان المناوبون من عناصر مفرزة التحقيق يدخلون إلى كوريدور الزنازين، يخرجون من قميص الجلادين ودورهم، يفتحون طاقات الزنازين علينا، ويقضون سهرتهم معنا. لا شيء فيهم يشبه حالهم في أثناء أدائهم وظيفتهم في التحقيق. حتى أشكالهم تختلف. قدرة رهيبة على الدخول والخروج من الأدوار”.

جلالة الخبز

في مكان آخر من سرديته، يتوقف راتب شعبو عند شعور الجوع القاهر وتعاطف أحد السجانين مع جوعه، فكتب عن استجابة مساعد حوراني اسمه أبو ممدوح رجائه حين لم يستطع أن يغفو في الزنزانة لشدة جوعه: “الله يخليك أبو ممدوح بدي شي آكله! ′شي تاكله!؟ هسع منين أجبلك شي تاكله؟ ملعون أبو العازة!′” ثم “غاب أبو ممدوح وعاد بسندويشة حلاوة من الحجم الكبير”، وقال: “خود يا…”. تناولتها بامتنان وقد بدا الرضا الذاتي على وجه المساعد الذي ترك طاقة الزنزانة مفتوحةً”. ثم كتب عن شرطي حوراني آخر: “في أول يوم له في السجن، وقف هذا الشرطي تحت شباك زنزانتي، ورفع صوته قائلًا: ′هات كاستك أبو شريك! ′وضعتُ كأسي في الشباك، فتسلق الشاب وأخذ الكأس ثم أعادها مليئةً بالشاي الساخن المحلّى”. و”بعد قليل مدّ الشاب يده إليَّ من الشباك بسيجارة مشتعلة منبهًا إياي بقول: ′مد إيدك أبو شريك!′” وعلّق شعبو: “نحن إذن شريكان، يجمعنا مصاب السجن. السجن يجمعنا، ويجعلنا شركاء. يمتص التباينات كلها في عتمته، ليجعل من نفسه قاسمًا مشتركًا لضحاياه”، وأضاف: “أذكر أني قبلت شراكة هذا الشرطي من دون تحفظ، ولكن بعد السنوات التي قضيتها في سجن تدمر العسكري الرهيب، صرتُ أكثر خضوعًا لاستقطاب يشوش صفاء النفس وطبيعة الإنسان”.

وكم جميل أن راتب شعبو يأسف لأنه بات -حتى بعد ما رآه وعاناه من السجانين في تدمر- أقل قدرة على تلمس الإنسان في السجان.

يستحضر تجويع راتب شعبو ورفاقه في أقبية البعث السورية، في ذهني، قصة غافريل كوليسنيكوف “حصة الخبز”. وفيها أن جار الكاتب في عنبر السجن كان شابًا أوكرانيًا بسيطًا اسمه غريشكو، وقد بات أضعف من أن ينهض، فرجاه استلام حصته من الخبز. وفي الصباح، تلقى كوليسنيكوف حصتين، وحمل إلى غريشكو إحداهما. وإذا بمعتقل آخر كان يتضور جوعًا وكاد يفقد مظهره البشري من شدة الجوع يخبره أن غريشكو مات ليلًا، ويتوسل إليه قطعة الخبز هذه. لكن الكاتب الجائع، تجاهل دموعه وتوسلاته، وراح “يمضغ حصتي الخبز” أمام عينيه. ثم كتب كوليسنيكوف -بحسب ما ذكرته نتاليا خيغالوفا ونشرته في (لايف جورنال 16 آب/ أغسطس 2010) بعنوان “سردية غافريل كوليسنيكوف المعتقلية”- كتب: بعد مضي سنوات على إخراجه من معسكر الاعتقال: “الآن، أشعر بالأسف عليه حتى الموت. حينها، لم أكترث بدموع ذلك الرجل. فقد سارعتُ لأكل حصة غريشكو حتى لا يقوم شخص آخر، أقوى وأكثر وقاحةً، بنتر قطعة خبز رفيقي الميت من بين أسناني”.

وكما ترى خيغالوفا أن كوليسنيكوف في قصصه “يلخّص كل قصة ويعطي تقويمًا لما حدث فيها”، بتّم تدركون أن راتب شعبو، يحلل الحوادث والأشياء والمواقف والاستجابات، أخلاقيًا ومعرفيًا، بل يمكن القول إنه في “ماذا وراء هذه الجدران” يحلل تجربته وتجربة رفاقه علميًا، ويعايرها أخلاقيًا، فلا يغفل عن فكرة العدالة، حتى حيث تنتفي العدالة، كما لا يخفى عن الفارق بين ألا تنسى ما تعرضتَ له من ظلم، وأن تحقد. الذاكرة من أجل الأجيال القادمة، والحقد عدوها القاتل.

وأما ما يمثّل الذروة في بحث شعبو عن الإنسان في السجّانين، فهو فرحه لحظة العثور عليه. فكتب، بمناسبة “الإفراج الكبير 14/ كانون الأول/ ديسمبر 1991”: “رأينا فرحة عناصر الشرطة بهذا الإفراج الكبير، فرحة لا يبررها سوى غلبة قوة الخير في أنفسهم على القسوة التي تفرضها عليهم وظيفتهم”. وأضاف، شارحًا: “كلما تدرجنا نزولًا في رتب عناصر الشرطة زادت الطيبة في أنفسهم”. ثم يوكد أن “الموقف من العسكريين والشرطة الأفراد خلاف الموقف من الضباط، وخاصة ضباط المخابرات”، مستشهدًا بزيارة ضابط مخابرات إلى السجن: “جاء ضابط من الفرع يتفقد الوضع. يجيئ هؤلاء على هيئة أسياد أو أرباب. يستمعون باستخفاف ويتكلمون بتعال. فتح الشرطي باب الجماعية، وقف الضابط ونظر ببرود فيه تشفٍ، وسأل عن الوضع. فتقدم الدكتور فايز وسأل بلهجة انفعالية: ′بالله لو عندك بقر بترضى تحطهم بهيك وضع؟′ فرد الضابط المتخم بالسلطة: ′مين قلك أنكن أحسن من البقر؟!′.” وذلك لم يكن في سجن تدمر كما هو واضح.

وكأن راتب شعبو ينفي عن نفسه شبهة النبوة، وأنه ليس ممن يديرون خدهم الأيسر لمن يصفعهم على خده الأيمن، فيسوق مثالًا من تجربته في السجن، ويقول: “أسعدني أن أراه (الشرطي أبو العبد “طويل العمر”) مهملًا وفاقدًا السطوة ولو للحظات، وأن أرى أبا حسن الفائض السلطة والغطرسة يضن عليه بأي أهمية خاصة أو تمييز عن بقية المرؤوسين. سرني ذلك وأنا أعلم ولا شك أن هذا سرور البائسين. غير أنه سرور على أي حال”. ولم يعلق شعبو بكلمة تنم عن تشفٍّ، حين تحدث عن خبر مقتل المساعد أبي حسن، فاكتفى بقول: “بعد أسابيع قليلة من نقلنا إلى سجن عدرا، سمعنا بموت ذلك المساعد المتغطرس. كانت عملية نقلنا إذًا استعراض قوته الأخير”.

ذاكرة من أجل الحرية

إيمانًا بقوة النموذج والمثال، وبأن التعليم حارس أقوى للحرية من أي جيش، من المهم إدخال أدب السجون والمعتقلات في المنهاج المدرسي. ليس لتربية الأحقاد إنما لجعل إنتاج الجلادين والعبيد أمرًا غير ممكن، أو متعذرًا في أضعف الإيمان، ولجعل الطريق لرفض الخضوع لمحتلٍ يمر عبر رفض الخضوع لحاكم ظالم.وفي هذا السياق، أجد لـ “ماذا وراء هذه الجدران”، ولروايات أخرى عن السجون السورية، مكانةً لا تقل أهمية عن مكانة “يوم من حياة إيفان دينيسوفيتش” لـ سولجينيتسن (رواية سولجنيتسين هذه، باتت تُدرّس في منهاج الصف الحادي عشر في روسيا، مع “قلب كلب” و”المعلم ومرغريتا” لـ ميخائيل بولغاكوف؛ وأعمال أخرى من أدب السجون دخلت في برامج القراءة الإضافية المدرسية، ومنها أشعار أناتوليجيغولين)، وآمل أن يأتي يوم يكون فيه لأدب السجون السورية المكانة التي يستحقها، ليس من حيث قيمته التوثيقية والتاريخية فحسب، إنما والأدبية الفنية أيضًا، وهذه مهمة نقاد الأدب، ومسؤولي المناهج في عهد الحرية إذا حلّ ذات يوم بأرض الشام المنكوبة.