وصف الكتاب

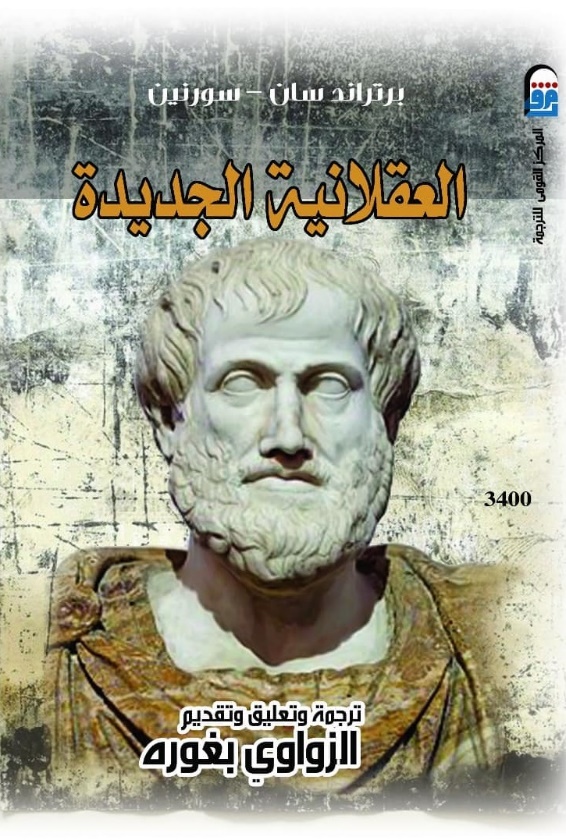

اسم الكتاب بالعربية : العقلانية الجديدة

المؤلف: برتراند-سان سورنين

المترجم: الزواوي بغوره

الناشر: المركز القومي للترجمة

اللغة: العربية

الطبعة: الأولى

تاريخ النشر: كانون الثاني/ يناير 2023

التصنيف: سياسة، دين

عدد الصفحات: 311

الأبعاد: 24X17

ISBN (PRINTED)

9789779224749

احتل مفهوم العقلانية مكانة رفيعة ضمن النصوص التأسيسية للفكر العربي المعاصر، تلك التي ما برحت تخضع مضمونه وجدواه لمحكي السؤال والفحص، على النحو نفسه الذي تخضع له المكانة التي يحتلها والصلة التي تربطه ببعض مكوناتنا الثقافية، إذ لم يفلح النقد الموجه إلى المفهوم من تيارات ما بعد الحداثة (نهاية السرديات الكبرى، واليقينيات المطلقة، وتفكك العقل) في قيادة الفكر العربي المعاصر صوب الامتناع عن تلقيه، كما لم تفلح التيارات الظلامية المضادة للعقل والعقلانية في الحد من مفعوله. من هنا تأتي أهمية المبادرة التي أقدم عليها الباحث والمترجم الجزائري الزواوي بغوره، والمجسدة في نقله إلى اللسان العربي مصنف الفيلسوف الفرنسي برتراند سان-سورنين: العقلانية الجديدة ( المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، 2022)، يقول الزواوي بغوره: “نعتقد أن ترجمة هذا الكتاب تأتي في وقتها، لا لتجيب عن حيرتنا، وأسئلتنا، وتوضح لنا مفهوم العقلانية، وتكشف عن قيمتها وجدواها، وعلاقتها بالسياسة، والدين، والفن فقط، وإنما لتمكننا من فتح نقاش حول هذه المسألة الحيوية بالنسبة لثقافتنا، ومجتمعاتنا العربية، وبخاصة أن المؤلف قد نهج طريقًا في التحليل، وأثار مشكلات تعنينا مباشرة، ومنها على وجه التحديد ما سماه بـ(لغز العلم والعقلانية) في الثقافة العربية الحديثة” (ص8).

ويعد برتراند سان-سورنين (1931) من أبرز الفلاسفة وعلماء الرياضيات في المشهد الفلسفي الفرنسي المعاصر، ومن بين أبرز أعماله نذكر على سبيل الذكر لا الحصر: رياضيات القرار (1973)، المقرر (1979)، أصل الفعل ووحدته (1989)، العقل في القرن العشرين (1995)، فلسفة العلوم بالاشتراك مع آن فاغو-لارغو (2002). وتجدر الاشارة إلى أن المكتبة العربية -باستثناء هذا العمل الذي نقدمه لقرائنا- تخلو خلوًا تامًا من أي أثر لهذا لفيلسوف.

مأساة العلم والعقلانية في بلاد الإسلام

يشيد برتراند سان-سورنين بإسهامات المراكز الكبرى للحضارة العربية في العلوم، ويسمها بالإسهامات المهمة، ولا سيما تلك التي طبعت القرون الهجرية الأولى (العصر الوسيط المسيحي). بيد أن سورنين لا يخفي حيرته من لغز طالما راوده في أثناء معالجته المسألة، لغز فضل أن يعبر عنه بتوسل صيغة الاستفهام: لماذا تمكنت أوروبا ابتداءً من القرن السابع عشر من إبداع (فلسفة طبيعية) جديدة، ولم يحدث أي شيء مماثل في الإمبراطورية العثمانية التي كانت تحكم الأراضي العربية كلها، باستثناء الجزيرة والمغرب؟

لم يشهد الشعر والمسرح اليونانيان واللاتينيان، طفرة مشابهة لتلك التي شهدتها ترجمة العلم، والطب، والفلسفة، في الحضارة العربية الإسلامية، بل إن الترجمات العربية كانت وسيطًا رئيسًا لنقل بعض الأعمال العلمية القديمة إلى الغرب اللاتيني، يقول سان-سورنين: ” لقد تعودنا على المقابلة بين الشرق والغرب وبين العالم العربي الإسلامي والعالم الأوروبي المسيحي، إن هذا التمييز أمر قائم، ولكن لا يجب أن يطغى على واقعة أساسية وهي أن الحضارتين قد اغترفتا واقتبستا من المصدر اليوناني. لقد كان فلاسفة وعلماء الإسلام وأيا كان أصلهم، فارسيين أكانوا، أم أندلسيين، أم عربًا، أم آخرين، مهتمون جدًّا بأعمال اليونانيين السابقين عليهم، وعملوا جاهدين على متابعتهم وإغنائهم. ولقد درسوا أفلاطون، وأرسطو، وإقليدس، وأودوكس Eudoxe، وبطليموس…إلخ، ثم أصبحوا هم بدورهم مهندسين، وأطباء، وأدباء” (ص206 -207).

بيد أن الحضارة العربية الإسلامية على عظمتها ما برح يخيم عليها الانغلاق والتشرنق حول الذات، إبان القرن الثامن الميلادي؛ أي قبل سطوة العثمانيين عليها. لكن فيم يتمثل السبب الذي يحول من دون ترسيخ أوليات العلم واستنباتها في أراضي العرب والمسلمين؟: ” ما هو أخطر، هو أنه في بداية القرن الحادي والعشرين، وفي الوقت الذي يمارس فيه العلم والتكنولوجيا فعله على الحياة اليومية للناس، فإن اندماجه في الحضارة العربية لا يزال صعبًا. ولقد حدث انقسام غريب، يتمثل في كون استقبال العلم والتكنولوجيا بوصفهما حقائق أداتية، وضرورية لاستخراج البترول، وتسيير البنوك، وللتجارة، ولكن في الوقت نفسه يشعر المهندسون والتقنيون الذين درسوا في أوروبا أو أميركا بنوع من النفور تجاه الغرب الذي يظهر في التلفاز والصحافة. من هنا، نتج ذلك الحكم والموقف من (الحداثة) والذي يتصف بالتردد، وهو أمر مفهوم، وذلك لأنه، وكما يتساءل بعض العلميين والمهندسين المسلمين، أليس من الممكن أن نقبل بالمعارف والتقنيات القادمة من الخارج بوصفها وسائل وندمجها في إطار الإسلام المستقيم أو (الأرثودوكسي)” (ص204).

إن أول عائق من شأنه أن يواجه هؤلاء، إنما يتمثل في كون العلم ليس أداة البتة، إذ يتأسس على أبعاد كونية، ومن أجل ذلك لايني ينقل منذ نشأته تصورًا جديدًا للكون. من هنا، مأتى سيرورات الحظر التي طالته وتطاله، نتيجة التخوفات التي يثيرها لدى القائمين على الشأن الديني من جهة، والمستفيدين من توظيفه الأيديولوجي من جهة أخرى. وتأسيسًا عليه “نفهم مختلف التخوفات والإدانات الدينية التي يثيرها، والمحاكمات التي تعرض لها في أوروبا المسيحية. إذًا، من الطبيعي أن يحدث الشيء نفسه في الدين الإسلامي، لكن في أوروبا، كان مؤسسو العلم الحديث أو أصدقاؤهم يتمتعون بهامش من الحرية، وذلك بناء على العقيدة المسيحية نفسها؛ لأنهم لا يكفون عن ملاحظة أن الله الذي خلق العالم وخلق الإنسان على صورته، يبيح البحث في الطبيعة عن علامات فكره وفعله، لقد كانت هنالك بالتأكيد مقاومات، ومعارك، ولكن في نهاية المطاف، نجحت مؤسسة العلم، في عصر التنوير، فتميز مجال المعرفة عن مجال الإيمان” (ص204 -205).

يعود تطور العلم وازدهاره في الحضارة الغربية إلى سبب رئيس يتمثل في قيام المسيحية على مبدأ إستراتيجي قطب رحاه حرية الضمير، إذ من غير المعقول أن يبدي الله رغبة في الحد من حرية الإنسان ولجمها بعد أن ارتضى خلقه بوصفه كائنًا حرًا وعاقلًا، فذلك ليس من شأنه غير الإيحاء بتراجعه عن تدبيره. ومن ثم، لا يمكن أن يكون الإيمان بأي حال من الأحوال غصة ملتهبة في حنجرة سيرورات البحث عن الحقيقة؛ ونقصد السيرورات التي تتوسل ضروب الاكتشاف العلمي للواقع. إذا كان تقدم العلم رهينًا بتقديم فرضيات قابلة للاختبار والتفكر، فمن المفترض في هذه الفرضيات أن توضع خارج دائرة كل سلطة دينية، وهو الأمر الذي يثير حفيظة بعض المؤمنين، بل ويدفعهم إلى مجابهة تلك الفرضيات بالرفض القاطع وبإستراتيجيات العنف من جهة، ثم بمسوغات الأنثروبولوجيا اللاهوتية من جهة أخرى، الأمر الذي يتيح لهم الظفر بالغلبة في نهاية المطاف. وبناء عليه، يتساءل سان-سورنين: هل يسمح الإسلام لعلمائه وفلاسفته باستعمال إستراتيجية مماثلة؟ وهل يؤكد القرآن مثل الكتاب المقدس على الحرية التي منحها الله للإنسان، وعلى أبوة الله التي تستقبل الابن الضال عندما تكون الجرأة الإنسانية مفرطة؟ تساءل فأجاب: ” بلا شك فإن هذه المشكلة تعد من أهم المشكلات في الوقت الراهن بالنسبة إلى علماء ولاهوتيي الإسلام. فعندما تتضح أدوار الإيمان والمعرفة، فإن العلاقات بين العلم والدين تتيسر ولا تتعقد، ولكن لسنا متأكدين من أن هذه العملية القائمة على الفصل والتمفصل تتحقق بالفعل، وذلك لأن العلم نفسه يفرز الأيديولوجيا، وذلك منذ أن وجد. والأيديولوجيا العلمية كما سماها كانغليم، ربما هي الأكثر مكرًا من جميع الأيديولوجيات؛ لأنها الأكثر سرية، ولأنها تختفي حتى في مستوى النشاط والخطاب العلميين. لقد كانت سيمون ويل حذرة جدًّا تجاه هذه الظاهرة، في البحث عن الحقيقة؛ لأن أثارها مدمرة” (ص206).

إضافة إلى العامل الديني ثمة عدة عوامل أخرى تحول من دون استنبات العلم والعقلانية في بلاد الإسلام، أهمها العوامل السياسية والاجتماعية (القانون والديمقراطية)؛ إذ “تحتاج الحياة العلمية إلى الحرية الفكرية للأفراد والجماعات (المختبرات، مراكز البحث، الجامعات…إلخ)، وبخاصة، أنه يمكن ملاحظة هذا الواقع في أوروبا نفسها، وعليه، فإنه لا يمكننا نقل المؤسسات العلمية (بطريقة جاهزة أو كما يقال: تسليم المفاتيح في البدء)، والسبب واضح: إن البحث حتى وإن كان عملًا جماعيًا، إلا أنه يعتمد على الأفراد، ولذا، فإنه يتميز بنوع من التعقيد والهشاشة. فهو نتاج تنظيم حي، وبيولوجي، واجتماعي في الوقت نفسه. إذًا، يجب إيجاد الطريقة الملائمة، لإقامة مؤسسات قادرة على التلقي والإبداع في الوقت نفسه، وذلك ضمن سياق معين، هذه هي المشكلة الكبرى التي يواجهها العلم والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين. وهذه مشكلة مطروحة في العالم كله، ولكنها بالطبع مطروحة بحدة أكثر، في تلك المناطق التي لم تستطع أن تنتج بعد حدثًا مماثلًا لحدث النهضة الأوروبية” (ص209).

وبناء عليه، يمكن القول إنما يكمن السبب الرئيس وراء التفاوتات الصارخة بين البلدان في الأسباب الاجتماعية، ونخص بالذكر: الحرمان من التعليم في الطفولة والرعاية الصحية، ذلك أن الآثار الفيزيولوجية التي تترتب عنهما غير قابلة للعلاج، ومن أجل ذلك، ينبغي “البدء بتقليد التجارب الناجحة ومحاكاتها مثل التجربة الإسكندنافية في تعليم القراءة والكتابة، لكن ليس الأمر سهلا؛ لأنه يجب أن تتوافر إرادة اجتماعية قوية” (ص211).

قيمة مصنف العقلانية الجديدة وراهنيته

يستمد هذا المصنف قيمته انطلاقًا من مناحي متعددة أبرزها:

• إخضاع مفهوم العقلانية ومسائله لمحك النقاش الذي ينهل من تاريخ العلوم كما شيده العلماء والفلاسفة قديمًا وحديثًا، ويحسب لصاحبه انفتاحه على تاريخ العلوم في الهند والصين واليابان والحضارة الإسلامية: “فإلى غاية منتصف القرن الثامن عشر، لم يشعر أحد في الشرق ولا في الغرب بالأهمية العملية للعلم، وأما التقدم التقني، فكان يقوم به حرفيون وصناعيون، ولم يكن جزءا من أعمال العلماء، ولهذا السبب شكل غزو نابليون لمصر ومعه عشرات من العلماء صدمة للمصريين أولًا، ولاحقًا للنخبة العربية؛ لأنهم اكتشفوا بداية التفوق التقني للفرنسيين في مجال الأسلحة، ولكنهم بعد ذلك أدركوا أن الأمر لا يتعلق إلا بأثر ملموس لحدث من نوع آخر، لا مثيل له في المشرق، وهذا الحدث هو الذي نسميه الأنوار أو التنوير” (ص207).

• فحص مفهوم العقلانية الجديدة بتوسل أوليات علم الفلك وعلوم الحياة، عوضًا من الفيزياء، مع التشديد على ضرورة المراوحة بين العقلانية الكلاسيكية والعقلانية الجديدة.

• تسليط الضوء على أسس العقلانية الجديدة: العلم والدين والفن.

• التركيز على دور العوامل السياسية والاجتماعية والتاريخية والثقافية في تأصيل العلوم من جهة، واقتراح الأفكار اللازمة التي من شأنها الحد من التفاوت العلمي بين الدول من جهة أخرى، وذلك من خلال الاتكال على العلوم الطبيعية، بالنظر إلى إسهامها الحاسم في عملية تطوير البلدان التي تعاني من مآلات هذا التفاوت، ومن بينها البلدان العربية. ولا سيما أن “عملية انتقال المعرفة والعلوم الجارية بين الغرب والمشرق: “يستفيد منها الشرق الأقصى مباشرة، مع أنها تمر أمام أنف العالم الإسلامي” (ص208)، كما يقول تيموثي غارتون اش Timothy Garton Ash.

• توسل الواقعية الفلسفية، من خلال استحضار آراء الفلاسفة وعلى رأسهم كورنو ووايتهد، إذ كرس لهما المؤلف حيزًا مهمًا من التحليل، ولا سيما فيما خص تناولهما القضايا العلمية. لذا، ما برح سان-سورنين يحصر العقلانية الجديدة في دائرة العلوم الطبيعية، ويعمل فيها النظر بتوسط الواقعية الفلسفية.

• انفتاح المؤلف على المرجعية التحليلية في تناول قضايا الإبستمولوجيا المعاصرة، ومن ثم الازورار عن المرجعية القارية-الفرونكوفونية (باشلار، كانغليم، لوكور، ألتوسير)، ازوراره عن مفاهيمها المسكوكة (القطيعة، العتبة، الانفصال، النظرية، الأيديولوجيا…إلخ). وهو ما حدا بالمترجم إلى القول: “إن القارئ العربي سيطلع على كتاب جديد في فلسفة العلوم أكان من حيث موضوعه الأساسي ألا وهو العقلانية الجديدة، أم من حيث طريقة تحليله التاريخية التي اعتمدت على أعلام وفلاسفة لم تهتم بهم الإبستيمولوجيا الفرنسية كثيرًا، وعلى رأسهم أفلاطون وأرسطو في العصر القديم، وكورنو وواتهد في العصر الحديث” (ص11).

• تسليط الضوء على الصلة الوثيقة التي تجمع العقلانية بالدين، من خلال الحرص على استقطاب الأبعاد الدينية في مستويات التحليل والتأويل الذي خص به المؤلف العقلانية الجديدة، ولا سيما الدين المسيحي، بيد أن ذلك لم يعفه من تسليط الضوء على الأديان الأخرى وإسهاماتها العلمية، إذ أقدم على بسط جميع العوامل التي تحول من دون انبجاس العقلانية الجديدة ضمن أنظوماتها: “إننا أمام كتاب يعمل على إجراء نوع من (المصالحة أو التوفيق) بين النظرة الدينية والنظرة العلمية الجديدة، وتظهر في إقراره بأن (مراحل الإيمان هي مراحل العقلانية). وهذا بلا شك يعكس التحولات التي عرفتها المجتمعات الحديثة في موقفها من الدين، والتي يعبر عنها بالتحول من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، ولكن مع ذلك فإن سان-سورنين يشدد على ضرورة الفصل بين المجال الديني والمجال العلمي” (ص11). إننا أمام كتاب لا يتردد في مناقشة المسألة الدينية استنادًا إلى المقاربة الإبستيمولوجية، ونخص بالذكر: قضية الله، والروح، والحياة بعد الموت…إلخ.

• توظيف الفرضية القائلة بارتباط العلم الحديث بالرؤية الكونية (النظرية التطورية، نظرية امتداد الكون في علم الفلك) من جهة، ورفض التصورات التي تنظر في العلم بوصفه أداة نافعة أو مدمرة.

• إبراز الدور الحاسم الذي تؤديه العوامل الاجتماعية والسياسية في انبجاس مفهوم العقلانية، ولا سيما أن هذه العوامل باتت نسية منسية في الخطابات التي تتناول المفهوم: “إن هذا الكتاب يتوجه أساسًا إلى قراء الجزء الجنوبي من كوكبنا أكثر منه إلى قرائه في الجزء الشمالي، وبخاصة ما أشار إليه من ضرورة (أن ننتقل إلى النظر في الإكراهات الأنثروبولوجية والاجتماعية والسياسية التي تثقل كاهل (اللاعبين) في هذا الجزء من العالم الذي سيتحدد به مصير الإنسانية خلال القرن الحادي والعشرين” (ص12).